医療保険の通院保障は必要?知っておきたい通院費の基礎知識

掲載日:2021/01/27 更新日:2025/06/20

「通院保障」は、医療保険に付加できる特約の1つです。医療保険へ加入する際、「通院保障はつけた方がいいのだろうか」と悩む人もいるでしょう。

ここでは、通院保障の基礎知識や重要性について詳しく解説します。ぜひ通院保障の付加を判断する際の参考にしてみてください。

・入院日数の短縮化により通院保障の必要性が高まっている

・通院保障は自分のニーズと予算に合わせて検討しよう

・通院保障以外で通院費をまかなう方法もある

1.医療保険の通院保障とは?

そもそも医療保険の通院保障とは、どのようなものでしょうか。

1-1.医療保険の通院保障について

医療保険の通院保障とは、病気やケガによって病院に通院したときに「通院給付金」を受け取れる保障のことです。

医療保険は、病気やケガによる「入院」や「手術」の費用を保障することを主な目的としており、「通院」したときの保障はないことが一般的です。そのため、通院保障については別途特約(オプション)で付加する必要があります。

1-2.通院給付金が支払われる期間

通院保障によって通院給付金が支払われる期間は、各保険会社によって異なります。参考までに、一例を確認してみましょう。

参考までに、通院保障で保障される範囲を図で見てみましょう。

この例では、退院の翌日から120日以内なら30日分の通院を限度に保障が受けられます。また、全体での限度日数は1,095日までとなっており、通院回数が限度日数を超えると、その後の通院に対する給付金は支払われません。

通院保障をオプションとして付加する際は、「入院前後のいつまでの通院が保障の対象になるのか」「最大何日分まで対象になるのか」を確認するようにしましょう。

2.通院治療の増加と重要性について

近年では、医療技術の発達や在宅医療の増加により、入院の短期化および通院治療へのシフトが進んでいます。

医療保険や通院保障の必要性を判断するためにも、最近の入院や通院の事情について知っておきましょう。

2-1.入院日数は短縮傾向にある

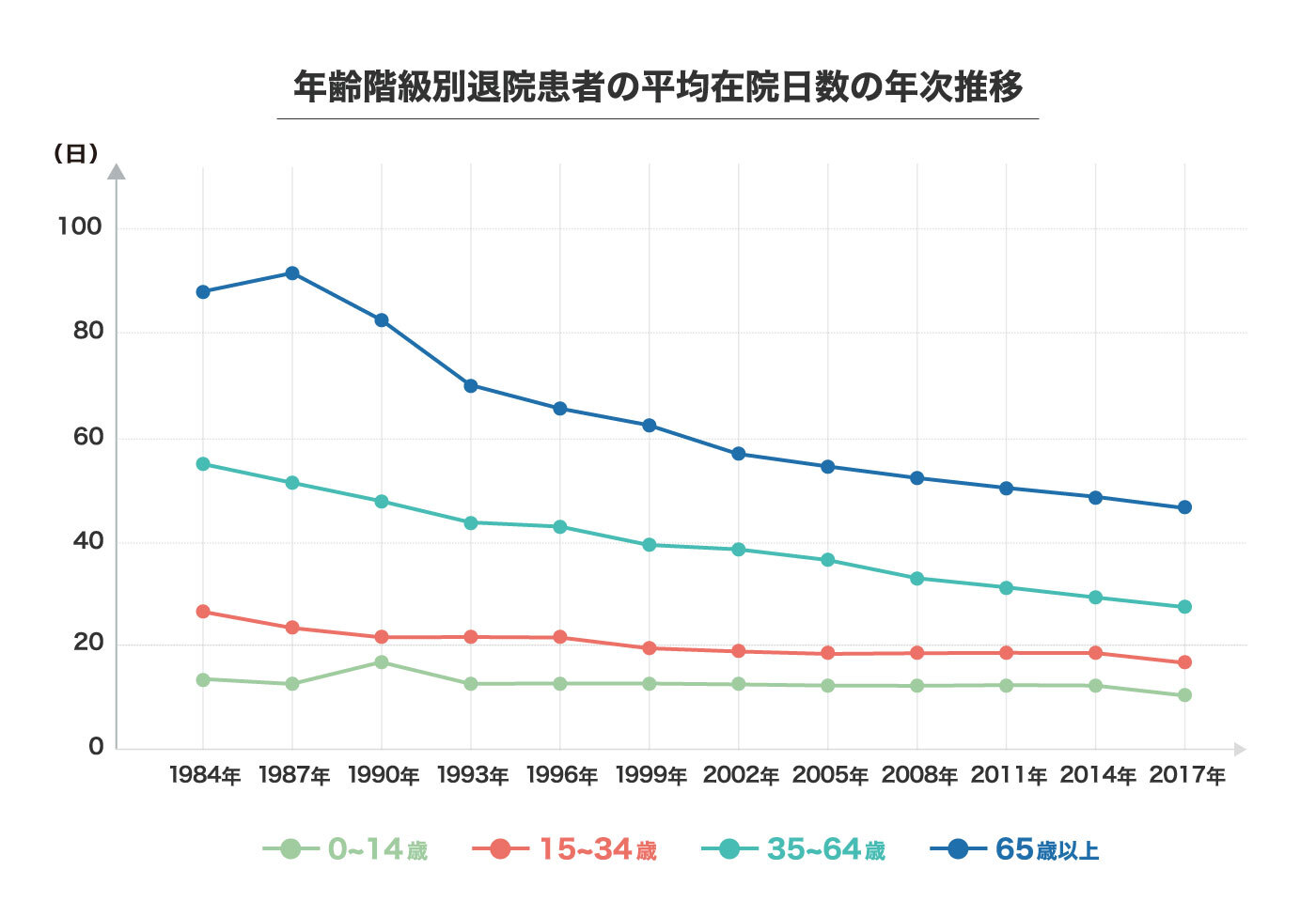

厚生労働省の「患者調査」 によると、年齢階級別の入院日数はおよそ短縮傾向にあることが分かります。

※出典元:厚生労働省「令和2年患者調査」をもとにチューリッヒ生命にて作成

※出典元:厚生労働省「令和2年患者調査」をもとにチューリッヒ生命にて作成

2-2.入院日数が短くなっている背景

こうした入院日数の減少傾向の理由として、医療技術の進歩が挙げられます。

例えば、開腹を伴う手術に関して、以前であれば傷がふさがるまでは入院して経過観察を行うケースがほとんどでした。しかし、最近では腹腔鏡をはじめとした開腹せずに行える手術 が可能となったため、術後の回復が早くなり、早期に退院できる ようになっています。

2-3.今後の通院治療の動向

この先も入院日数が短縮化し、退院後の通院治療を重視した傾向は続くと考えられます。こうした医療の変化は、医療保険の保障内容にも反映されていくでしょう。

かつて、がんは「不治の病」と捉えられ、がんの保障といえば「死亡」や「長期入院」への備えが一般的でした。しかし、昨今の医療技術の進歩を受け、がんになっても短期の入院で済むほか、通院治療を受けながら仕事を継続できるケースが増えています。

そのため、がん治療においても「入院」よりも「通院」での治療に重きが置かれつつあります。医療保険に加入する際もこうした背景を踏まえて保障を選ぶ必要があるといえるでしょう。

3.医療保険に通院保障は必要?

通院保障は各保険会社によって名称が異なり、その保障内容もさまざまです。ここでは、一例として3つの保険会社の通院保障を比較してみましょう。

| A社 | B社 | C社 | |

|---|---|---|---|

| 通院を保障する 特約の名称 |

退院後通院給付金 | 疾病・災害通院給付金 | 退院特約 |

| 保障対象になる 「通院」の条件 |

入院後、退院日の翌日から 120日以内の通院 |

入院前60日以内、 退院後120日以内の通院 |

退院後180日以内の通院 |

| 利用限度 | 1回の通院につき30日 通算1095日 |

入院前60日以内、 退院後120日以内の間で 最大30日 |

1回の通院につき30日 通算1095日 |

| 給付金の金額 | 1日につき5,000円 | 1日につき5,000円 | 1日につき5,000円 |

3-1.通院にかかる費用も把握しておこう

通院治療にかかる費用の目安を知っておくと、通院保障の必要性を判断する材料になります。厚生労働省の調査より、主な疾病の入院外の医療費を以下の表で見てみましょう。

| 疾病名 | 1件あたりの医療費(協会けんぽ加入、30%負担) |

|---|---|

| がん | 約13,000円 |

| 糖尿病 | 約5,400円 |

| 虚血性心疾患 | 約4,700円 |

| 肺炎 | 約6,500円 |

| 骨折 | 約4,800円 |

| 疾病全体 | 約4,000円 |

通院にかかる医療費は病状の重さなどによって変わるため、上記の平均金額はあくまで1つの目安です。通院保障の必要性を検討する際は、上記の表の金額を参考にしながら判断するようにしましょう。

4.ガン保険にも通院保障がある

医療保険だけでなく、ガン保険にも通院保障を受けられるものがあります。ここからは、ガン保険の通院保障について紹介します。

4-1.がんの通院治療をカバーできる保障が複数ある

がんの通院治療をカバーできる保障として、主に次の4つが挙げられます。

- ●がん通院給付金:がん治療のために通院する際に支給される給付金。医療保険の通院保障よりも保障が手厚いことが多い。

- ●がん治療に関する給付金:抗がん剤・ホルモン剤・放射線など、該当する治療を受けたときに受け取れる給付金。入院を伴わない通院で受けた治療も対象になることが多い。

- ●がん退院療養給付金:がんによる入院から退院したときに受け取れる給付金。その後の通院治療などに利用できる。

- ●がん診断一時金:がんと診断されたときに受け取れる給付金。通院費用に充てることも可能。

ガン保険の通院保障は、入院前や退院後の通院でなくても保障の対象となる保険商品もあります。保険会社や特約によって保障内容に差はあるものの、がんに特化している分、手厚い保障が受けられる傾向にあります。

4-2.通院によるがん治療が増えている

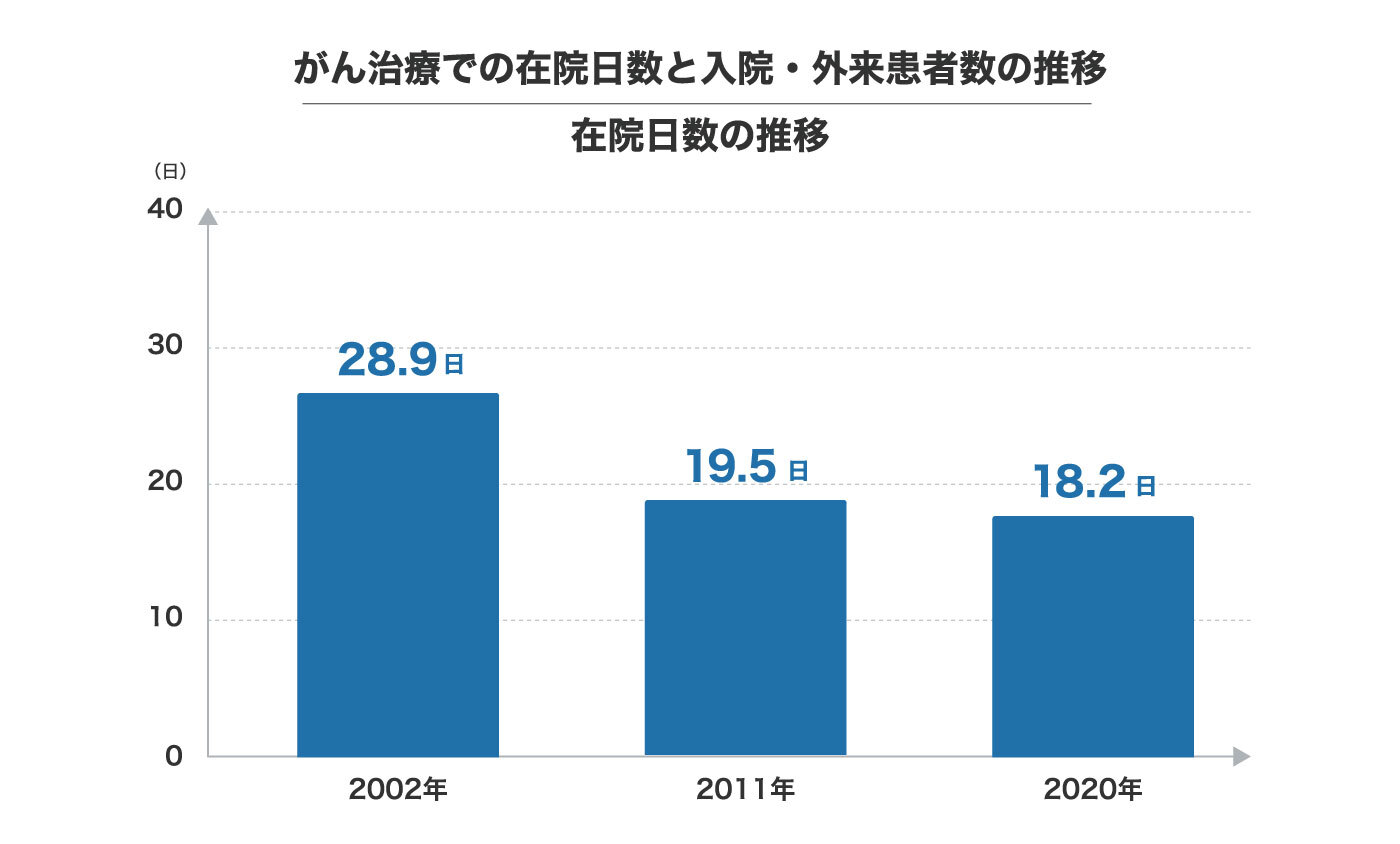

昨今における入院の短期化は、がん治療においても顕著に現れています。

※出典元:厚生労働省「患者調査」をもとにチューリッヒ生命にて作成

※出典元:厚生労働省「患者調査」をもとにチューリッヒ生命にて作成

がんの通院治療数は年々増えており、2008年の調査以降は入院患者の数を外来患者の数が上回るようになりました。

がんの通院治療は、抗がん剤の使用などで1回あたりの医療費が高額になりやすいうえに、複数回にわたって病院に通うことになるため、期間も長くかかる傾向があります。昨今のがん治療の傾向に即した負担に備えることができ、入院しなくても給付金を受け取れるのが特徴です。そのため、場合によっては、医療保険の通院保障よりも必要性が高いといえるかもしれません。

なお、チューリッヒ生命の「終身ガン治療保険プレミアムZ」では、所定の抗がん剤治療に加え、自由診療による所定の抗がん剤治療、入院前の通院も保障の対象です。

5.通院保障以外で通院費をまかなう方法

通院にかかる費用は、通院保障以外でまかなう方法もいくつかあります。

5-1.医療保険の入院一時金

医療保険のなかには、入院したら「1日あたりいくら」で計算される入院給付金とは別に、「入院一時金」としてまとまった給付金を受け取れる特約もあります。

入院一時金は主に差額ベッド代、パジャマ代、交通費など入院に伴う医療費以外の費用負担の軽減に使うことが想定されていますが、これを退院後の通院費用の補てんに充てることもできます。

5-2.傷害保険

傷害保険とは、ケガによる入院、手術、死亡などのリスクに備えられる保険です。

傷害保険はあくまでケガの保障がメインであり、病気による通院は対象にならないケースが多いので注意が必要です。

また、傷害保険のような内容を「ケガの特約」などとして医療保険に付加できる保険会社もあります。

5-3.公的保険制度

医療費の負担を抑えられるのは、民間の保険商品に限りません。私たちが加入している公的保険制度でも、通院費用の負担を軽減できる制度が整えられています。

まず押さえておきたいのが、「高額療養費制度」です。高額療養費制度とは、医療費の自己負担が一定額以上になった場合、自己負担額の上限を超えた部分が健康保険から払い戻される制度です(年齢や所得により自己負担額は異なります)。

また、病気やケガで会社を休んだ場合に標準報酬月額の約3分の2が受け取れる「傷病手当金」、1年間に支払った医療費が所定額を超えた場合に、医療費控除の確定申告をすることで税金が還付される「医療費控除」などもあるため、こうした公的制度を活用して通院費の負担を軽減するのも1つの方法です。

5-4.通院費用、どうやってカバーする?貯蓄は必要?

そもそも医療保険に頼らずに、自分の貯蓄でまかなうという方法もあるでしょう。

「保険によって、どのようなリスクをどこまでカバーしたいのか」「そのためにいくらまで保険料を支払ってもいいのか」など、個人の価値観によって最善の方法は異なります。

通院が必要になったときにかかる費用と保険料のバランスを見ながら、自分に合った備え方を考えてみましょう。

6. まとめ

医療保険の通院保障は、基本的に入院を伴う病気やケガによる通院が対象で「入院前」や「退院後」などの条件があります。

保険会社によって保障される通院の条件、保障される日数、保険料などが異なりますので、詳細まで確認して検討するようにしましょう。

※上記は一般的な内容です。保険の種類や呼称、保障内容等は商品によって異なりますので、実際にご加入いただく際は商品詳細をご確認のうえご契約ください。

※記載の内容は、2025年6月現在の情報に基づいています。

【執筆・監修】

椿 慧理(つばき えり)

- 2級ファイナンシャル・プランニング技能士

- 1種外務員資格

- 内部管理責任者

立命館アジア太平洋大学卒業後、入行した銀行で10年間勤務。個人・法人営業として投資信託、保険、仕組債、外貨預金等の提案・販売を務める。現在は銀行での経験を活かし、金融専門ライターとして活動中。

X:https://twitter.com/tsubakieri88

ライター記事一覧 >

チューリッヒ生命カスタマーケアセンター

0120-680-777

月~土午前9時~午後6時 ※日曜・祝日は除く

保険に関するご質問・ご相談など

お気軽にお電話ください。

専門のオペレーターが丁寧にお応えします!