2021年 がん治療の現在とこれから

取材日:2021年4月28日

日進月歩といわれる医療の世界。そのなかでもがん治療はスピーディーに、そして確実に進化を遂げているといってよいでしょう。がん治療の新たなアプローチとして注目されるがん遺伝子パネル検査、そこから導き出される治療の選択について、国立研究開発法人 国立がん研究センター中央病院 臨床検査科 遺伝子診療部門の角南久仁子先生に話をうかがいました。

がんの種類ごとの治療から遺伝子異常ごとの治療へ

まずは最近のがん治療の特徴を教えてください。

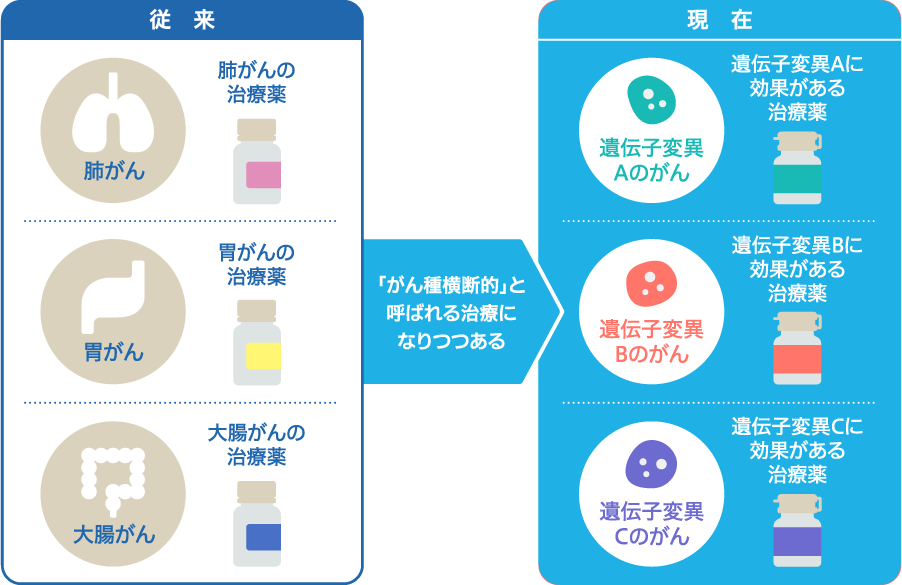

肺の細胞から発生したがんは肺がんなので肺がんの治療、胃の細胞から発生したら胃がんの治療が行われています。どの部位の細胞にできたかにより「肺がん」「胃がん」「乳がん」などとがんの種類ごとに治療が行われています。

そのような治療に対して、最近はがんの種類で分けるのではなく、がんの遺伝子の異常(変異)に応じて治療するという考え方が出てきました。共通の遺伝子異常に対して「がん種横断的」に治療選択していくことが、最近のがん治療の特徴だといえます。

ゲノムとはなんですか?

「ゲノム」とは、遺伝情報そのもののこと。生き物の体をつくるときの設計図ともいわれていて、一人ひとりが少しずつ異なります。

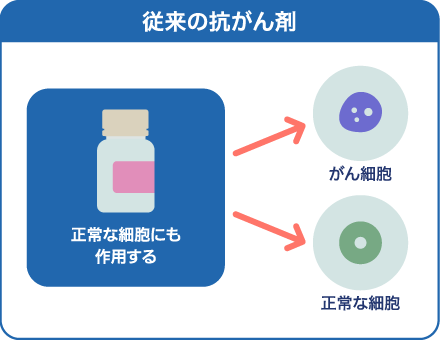

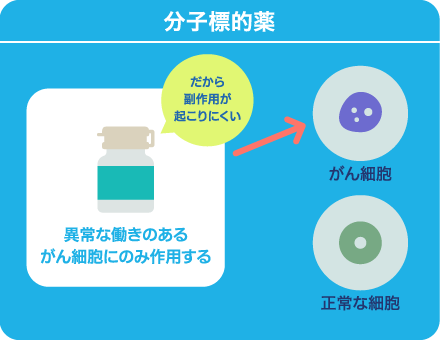

がんの遺伝子に異常がないかを調べて、治療に役立てるのが「がんゲノム医療」です。近年がんの研究が急速に進み、がんは遺伝子の異常によって起こる病気だとわかってきました。がんの発症に関わる"ドライバー遺伝子"と呼ばれる遺伝子も多数見つかり、その遺伝子異常に対する 薬(分子標的薬)も開発されています。分子標的薬は、主にがんの発症に関わる遺伝子がつくりだした異常なタンパク質の働きを抑えることでがんの増殖を抑えるため、従来の抗がん剤よりも治療効果が高く、正常細胞への影響が少ないことから一般的に 副作用も少ない傾向があります。(一方で、分子標的治療薬特有の副作用もあるので、十分な注意が必要です。)

そのような背景から、がんの種類ごとではなく、遺伝子異常ごとに治療する「がんゲノム医療」が行われるようになってきました。

がんに関連する遺伝子を調べて、より効果的な薬を選択

がんゲノム医療はどのように行われるのですか?

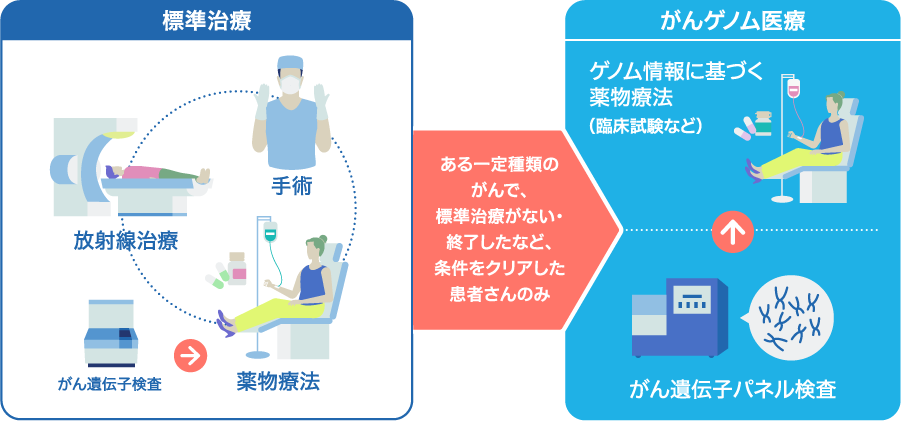

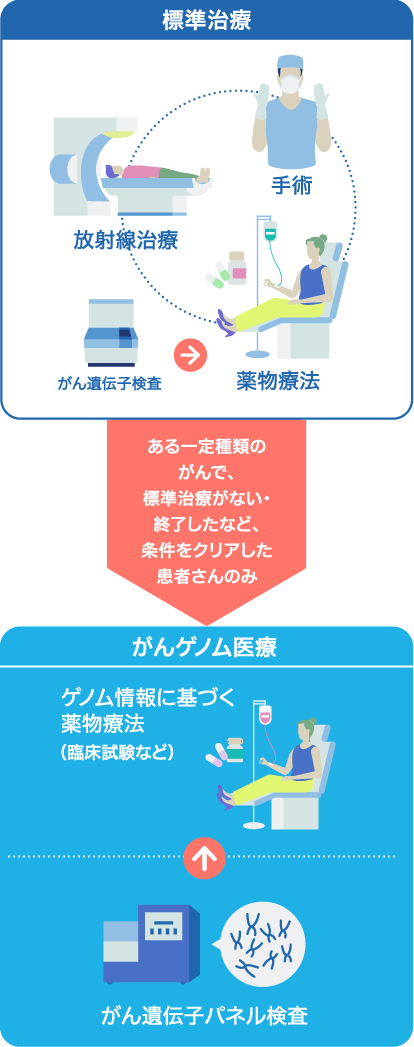

がんゲノム医療を行うためには、まず一人ひとりのがんの遺伝子異常を見つける必要があります。以前から特定の遺伝子を調べる「がん遺伝子検査」が行われていますが、この検査ではがんに関する遺伝子を1つ、またはいくつかしか調べることができません。

そこで、新たに登場した方法が「がん遺伝子パネル検査」です。がん遺伝子パネル検査は、次世代シークエンサーという解析装置を使って、1回の検査で100~400種類くらいの遺伝子を同時に調べることができます。一部のがん遺伝子パネル検査については、2019年6月から保険診療で行えるようになりました。

がんの遺伝子異常がわかると、どのようなことが可能になるのでしょうか。

もっとも多く使われているのが治療薬の選択です。がんの種類ごとではなく、遺伝子異常というその人のがんの個性に合わせた薬を使える可能性があります。また、がんの遺伝子異常を調べる技術は、がん再発の可能性などの予後予測や、より正確な病理診断への活用も今後期待されています。

がん遺伝子パネル検査は、誰でも受けられるわけではないのですか?

日本では現状、保険診療でがん遺伝子パネル検査を受けられる人は、固形がんの患者さんに限られているので、白血病や悪性リンパ腫など血液系のがん患者さんは含まれません。その上で、標準治療が終わる(見込みを含む)または希少がんなどで標準治療がない、という条件をクリアした患者さんが1回だけ受けられるのです。(2021年4月時点)

また、遺伝子パネル検査を受けられる医療機関も限られています。がんゲノム中核拠点病院、拠点病院、連携病院という3つのカテゴリーのうちのどれかで受けることができます。2021年4月から少し連携病院が増えましたが、どこの病院でも受けられるわけではないのが現実です。(2021年6月現在で全国225施設)

ちなみに、保険収載された2019年6月から2021年3月末までの検査数は14,345人です※。

- がんゲノム情報管理センター「C-CAT」に登録された患者さんの数

多くの患者さんが治療を受けられるようにする仕組みも

治療法がない患者さんにも、治療の可能性が出てくるということでしょうか。

がんパネル遺伝子検査で遺伝子異常が見つかり、その結果から治療効果が期待できる薬があれば、臨床試験というかたちで新たな治療につながる可能性があります。ただし、がん遺伝子パネル検査の結果から検出された遺伝子異常に合った治療を受けられた人は、全体の約10~15%と、決して多くはありません。

がん遺伝子パネル検査から治療につなげる割合を高める方法の1つとして、乳がんで承認されているが、肺がんでは承認されていない薬を肺がんでも使えるように、というような"適応外使用"を求める声もあります。しかし、日本の保険制度では適応外使用が難しいのが現状です。

そこで、国立がん研究センター中央病院では、がん遺伝子パネル検査の結果、治療効果が期待できる薬が適応外使用だった場合に、その薬を患者さんに届けられるように、患者申出療養制度を利用した臨床試験「受け皿試験」を開始しました。製薬会社から薬剤の無償提供を受けるため患者さんの薬剤費用負担はなく、診療費も保険適用されます。2021年4月時点では15種類の医薬品が試験の対象薬剤となっています。

がん遺伝子パネル検査を受けても遺伝子異常が見つからないことがあるのですね。

それはあります。せっかくがん遺伝子パネル検査を受けたのに遺伝子異常が見つからなかったという結果が出ると、患者さんはガッカリしてしまいます。しかし、遺伝子異常が見つからなかったからといって治療法がないわけではありません。遺伝子異常ではないところに働きかける薬もあるということは知っておいてほしいです。

リキッドバイオプシーや新しい薬など、これからのがん治療に期待

がん遺伝子パネル検査は、今後どのように進歩していくでしょうか。

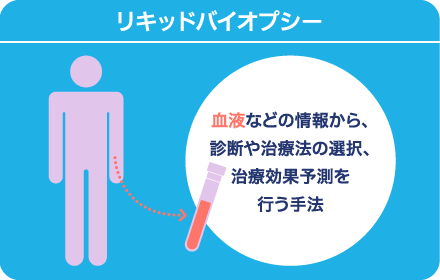

現在は手術などで採取したがん組織からがん遺伝子パネル検査をしていますが、間もなく血液からも調べられる“リキッドバイオプシー検査”が保険の範囲で行われるようになります。これはがんの組織から血液の中に漏れ出たがんDNAを検出して調べる方法で、がん組織を採取できない患者さんでも検査が可能になるので、これまでよりがん遺伝子パネル検査を受けられる対象が増えるのではないかと思います。

海外ではどのようにがんゲノム医療が行われているのでしょうか。

欧米では遺伝子パネル検査はすでに日常診療として行われています。がんと診断された早期から、複数回の検査を受けることができ、そのタイミングでもっとも効果があると思われる薬が選択されます。

欧米と日本とでは保険制度などが違うので、一概には言えませんが、現在のように標準治療が終わってからでないと、遺伝子パネル検査が受けられないという条件下では、せっかく遺伝子異常とマッチする薬があっても、すでに患者さんの状態が悪くなっていて臨床試験に参加できないことがあるかもしれません。そういう意味でももう少し早い段階で遺伝子パネル検査ができればいいのではと感じることがあります。

将来のがん治療に向けて、先生が期待していることはありますか。

世界ではがん研究が急速に進んでいて、新しい薬もどんどん開発されています。例えば、KRASという遺伝子においては、複数のがん種において重要な役割を果たしていることが古くからわかっている一方で、KRAS遺伝子異常に対する有効な治療薬はありませんでした。しかし、KRAS遺伝子異常の一部のタイプ (G12C) に対しては治療薬開発が進み、米国では肺癌に対してついに承認されました。このように、がんゲノム医療の発展に伴い新しい治療薬の開発も促進されることが期待されます。

ほかにも有効性が期待できる薬が次々と開発されていますし、一人ひとりのがん遺伝子を調べる方法、精度ともに向上しています。日本でももう少し治療の早い段階でがん遺伝子パネル検査ができるようになれば、さらなる個別化治療が可能になるかもしれません。多くの患者さんたちが、その人にとってもっとも高い効果が期待できる治療に結び付くように、より良い方向に進めばと願っています。